Elektrizität in Japan

- Veröffentlicht am : 07/05/2024

- Von : La rédaction

- Youtube

Die Stromversorgung in Japan weist einzigartige Merkmale auf, die sie von vielen anderen Ländern unterscheidet. Beeinflusst durch seine Inselgeografie, seine Industriegeschichte und tiefgreifend geprägt durch den Atomunfall in Fukushima 2011, stellt das japanische Stromsystem im globalen Maßstab einen Sonderfall dar. Zwischen seinen Netzen mit unterschiedlichen Frequenzen, seinem sich verändernden Energiemix und seinen technischen Besonderheiten ist es für jeden Reisenden, der nach Japan kommt, von entscheidender Bedeutung, die Elektrizität in Japan zu verstehen. Entdecken wir gemeinsam die Besonderheiten des japanischen Stromsystems, seine jüngsten Veränderungen und die praktischen Informationen, die für die Nutzung Ihrer elektrischen Geräte während Ihres Aufenthalts auf dem Archipel unerlässlich sind.

Merkmale und Besonderheiten des japanischen Stromsystems

Das japanische Stromsystem weist mehrere bemerkenswerte technische Besonderheiten auf, die es deutlich von anderen Industrieländern unterscheiden. Die wohl überraschendste ist die Aufteilung des Netzes in zwei Zonen mit unterschiedlichen Frequenzen: Der Osten Japans (einschließlich Tokio) arbeitet mit einer Frequenz von 50 Hz, während der Westen (einschließlich Osaka und Kyoto) mit 60 Hz arbeitet. Dies geht auf das Ende des 19. Jahrhunderts zurück, als Tokio 1895 seine ersten Stromgeneratoren von der deutschen AEG (50 Hz) kaufte, während Osaka sich 1896 bei der amerikanischen General Electric (60 Hz) einrichtete.

Diese Aufteilung des Stromnetzes hat weitreichende Folgen für die Verbindung der nationalen Netze. Die beiden Gebiete sind durch nur vier Konverterstationen miteinander verbunden, deren Kapazität auf etwa 1,2 GW begrenzt ist. Diese technische Einschränkung war während des Erdbebens 2011 und nach dem Unfall in Fukushima besonders problematisch, da sie einen effizienten Stromtransfer zwischen den Regionen verhinderte und aufgrund der Sättigung der Konverter zu Blackouts führte. Derzeit laufen Projekte, um diese Verbindungskapazität zu erhöhen, insbesondere über das Higashi-Shimizu-Frequenzumrichterprojekt, mit dem die übertragbare Leistung von 1,2 auf 3 GW gesteigert werden soll.

Eine weitere wichtige Besonderheit ist die vollständige Isolierung des japanischen Stromnetzes vom Rest der Welt. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die sich bei Bedarf auf Stromimporte verlassen können, verfügt Japan als Inselgruppe über keinerlei Verbindungsleitungen zu anderen Ländern. Diese Situation erhöht seine Anfälligkeit für Versorgungsengpässe und Produktionsschwankungen, insbesondere seit der drastischen Reduzierung seines Kernkraftwerks.

Der japanische Energiemix und seine Entwicklung seit Fukushima

Der Atomunfall in Fukushima im März 2011 hat die japanische Energielandschaft grundlegend verändert. Vor dieser Katastrophe erzeugte Japan etwa 30 % seines Stroms mithilfe von 54 Kernreaktoren und war damit der drittgrößte Kernkraftproduzent der Welt. Das Land plante sogar, diesen Anteil auf 50% zu erhöhen, um seine Abhängigkeit von fossilen Energieimporten und seine CO2-Emissionen zu reduzieren.

Nach dem Unfall beschloss die japanische Regierung, ihren gesamten Kernkraftwerkspark schrittweise abzuschalten. Ab Mai 2012 fand sich Japan zum ersten Mal seit 1970 ohne jegliche nukleare Stromerzeugung wieder. Diese beträchtliche Energielücke musste schnell gefüllt werden, hauptsächlich durch den massiven Einsatz von fossil befeuerten Kraftwerken.

Die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen stieg zwischen 2010 und 2012 um 34%, wobei vor allem der Einsatz von Heizöl (+96,4%) und Erdgas (+30,5%) dramatisch anstieg. Diese erzwungene Umstellung auf fossile Energieträger hatte mehrere wichtige Folgen: eine Explosion der Importe von verflüssigtem Erdgas (LNG), wodurch Japan zum weltweit größten Käufer wurde und die internationalen Preise in die Höhe schnellten, ein enormer Anstieg der CO2-Emissionen und ein historisches Handelsdefizit für dieses traditionelle Exportland.

Gleichzeitig hat diese Krise die Entwicklung der erneuerbaren Energien angekurbelt. Die Stromerzeugung aus Solarenergie, die 2010 mit 0,3 % der Stromerzeugung praktisch vernachlässigbar war, ist rasant gewachsen und wird bis 2023 9,9 % erreichen. Die erneuerbaren Energien insgesamt machen nun 25,3% der japanischen Stromerzeugung aus, gegenüber nur 9,7% im Jahr 2010.

Technische Besonderheiten: Spannung, Frequenz und Steckdosen

Wenn Sie nach Japan reisen, gibt es einige technische Besonderheiten des japanischen Stromsystems, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen. Die erste betrifft die Spannung: Der elektrische Strom in Japan beträgt 100 Volt, was deutlich unter den 230 Volt liegt, die in Frankreich und den meisten europäischen Ländern verwendet werden. Dieser Unterschied kann die Funktion Ihrer elektrischen Geräte beeinträchtigen.

Bezüglich der Frequenz: Wie bereits erwähnt, ist Japan in zwei Zonen aufgeteilt: Der Osten (Tokio, Yokohama, Tohoku, Hokkaido) arbeitet mit 50 Hz, wie in Europa, während der Westen (Nagoya, Osaka, Kyoto, Hiroshima) 60 Hz verwendet, wie in Nordamerika. Diese historische Teilung des Netzes kann einige frequenzempfindliche Geräte beeinträchtigen, obwohl die meisten modernen Geräte mit beiden Frequenzen kompatibel sind.

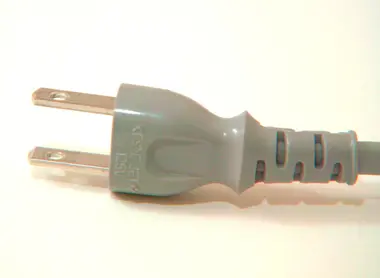

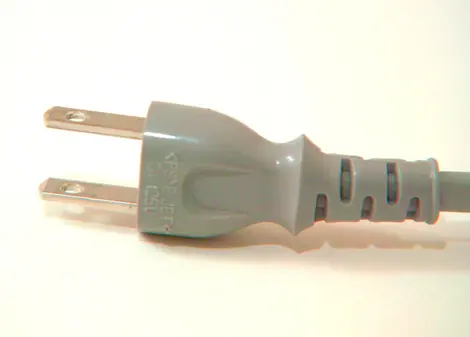

Bei den Steckdosen verwendet Japan hauptsächlich Stecker vom Typ A und B. Steckdosen des Typs A haben zwei parallele Flachstecker, die den in den USA verwendeten Steckdosen ähneln. Stecker des Typs B enthalten zusätzlich einen U-förmigen Erdungsstift. Diese Formate unterscheiden sich erheblich von den französischen Steckern des Typs E mit ihren runden Steckern und dem Erdungsstift.

Reisende aus Frankreich oder Europa müssen daher einen Adapter verwenden, um Ihre Geräte anzuschließen. Die meisten modernen elektronischen Geräte (Smartphones, Tablets, Laptops, Digitalkameras) arbeiten in einem Spannungsbereich von 100-240 V und sind mit einer Frequenz von 50/60 Hz kompatibel, wie auf ihrem Ladegerät angegeben. Für diese Geräte genügt ein einfacher Steckdosenadapter, ein Spannungswandler ist nicht erforderlich.

Infrastruktur und Verteilung der Elektrizität in Japan

Das japanische Stromnetz hat eine besondere Struktur, die aus seiner Geschichte herrührt. Historisch gesehen war der Sektor um zehn vertikal integrierte regionale Monopole herum organisiert, die jeweils für die Erzeugung, Übertragung, Verteilung und den Verkauf von Strom in ihrem Gebiet verantwortlich waren. Diese Organisation blieb bis vor kurzem bestehen, mit Unternehmen wie TEPCO (Tokyo Electric Power Company) für die Region Tokio oder Kansai Electric für die Region Osaka.

Seit dem Unfall in Fukushima hat Japan eine umfassende Reform seines Strommarktes eingeleitet, die drei Hauptschritte umfasst: die Schaffung einer nationalen Einheit zur Verwaltung des Stromnetzes (OCCTO - Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators) im Jahr 2015, die vollständige Liberalisierung des Einzelhandelsmarktes im April 2016, die es den Verbrauchern ermöglicht, ihren Stromanbieter zu wählen, und schließlich die rechtliche Trennung von Erzeugung, Übertragung und Verteilung im Jahr 2020.

Ziel dieser Reform ist es, mehr Wettbewerb in den Sektor zu bringen, die regionalen Netze besser zu vernetzen und die Integration erneuerbarer Energien zu erleichtern. Dennoch stellen die physischen Beschränkungen des Netzes, insbesondere die Aufteilung in Zonen mit unterschiedlichen Frequenzen und die begrenzten Verbindungskapazitäten, weiterhin große Herausforderungen dar.

Um Nachfrageschwankungen zu bewältigen und die Unstetigkeit der erneuerbaren Energien auszugleichen, stützt sich Japan stark auf Pumpspeicherkraftwerke, in denen Energie in Form von gepumptem Wasser in Hochtanks gespeichert wird. Mit einer Speicherkapazität von ca. 27,5 GW verfügt Japan nach China über den zweitgrößten Pumpspeicherpark der Welt.

Strom für Reisende: Adapter und Vorsichtsmaßnahmen

Für Reisende nach Japan ist die Frage der Kompatibilität der elektrischen Geräte von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie aus Frankreich oder Europa kommen, benötigen Sie einen Adapter, um Ihre Geräte in die japanischen Steckdosen zu stecken. Die Stecker in Japan sind vom Typ A (zwei parallele Flachstecker) oder manchmal vom Typ B (mit einem dritten Erdungsstift) und unterscheiden sich von den europäischen Steckern vom Typ E oder F mit runden Steckern.

Überprüfen Sie vor der Abreise immer den Spannungsbereich, den Ihre Geräte unterstützen. Dieser ist in der Regel auf dem Ladegerät oder dem Gerät selbst angegeben. Die meisten modernen elektronischen Geräte (Smartphones, Tablets, Laptops, Kameras) arbeiten in einem Bereich von 100-240 V und sind mit 50/60 Hz-Frequenzen kompatibel. Für diese Geräte reicht ein einfacher Steckdosenadapter aus.

Für speziellere und energieintensivere Geräte wie Haartrockner, Bügeleisen oder Küchengeräte, die nur für 220-240 V ausgelegt sind, reicht ein Adapter allein jedoch nicht aus. Sie benötigen einen Spannungswandler, um die japanische Spannung von 100 V auf 230 V zu senken. Beachten Sie, dass auch einige frequenzempfindliche Geräte Probleme haben könnten, insbesondere in den Teilen Japans, die 60 Hz verwenden, wenn Ihre Geräte für 50 Hz ausgelegt sind.

Sie können Adapter vor Ihrer Abreise in Elektronik-, Heimwerker- oder Reisemärkten kaufen oder online bestellen. In Japan finden Sie sie an internationalen Flughäfen wie Narita, in großen Elektronikgeschäften wie Bic Camera oder Yodobashi Camera, in Spezialvierteln wie Akihabara oder sogar in 100-Yen-Shops. Auch viele Hotels bieten ihren Gästen auf Anfrage Adapter an.

Die Entwicklung der erneuerbaren Energien in Japan

Seit dem Unfall in Fukushima hat Japan den Ausbau der erneuerbaren Energien erheblich beschleunigt. Dieser Übergang wurde durch die Einführung eines großzügigen Systems garantierter Einspeisetarife (Feed-in Tariff) im Jahr 2012 unterstützt, das besonders für Solarenergie vorteilhaft ist. Infolgedessen ist die installierte Kapazität an erneuerbaren Energien seit 2012 mit einer durchschnittlichen Rate von 29% pro Jahr gestiegen.

Das spektakulärste Wachstum verzeichnete die photovoltaische Solarenergie. Japan steht nun weltweit an vierter Stelle bei der Erzeugung von Solarstrom. Im Jahr 2023 werden 97 TWh erzeugt, was 9,9% der gesamten Stromerzeugung Japans entspricht, gegenüber nur 0,3% im Jahr 2010. Mit einer installierten Kapazität von über 87 GW steht das Land hinter China und den USA weltweit an dritter Stelle.

Auch andere erneuerbare Energien machen Fortschritte, wenn auch langsamer. Wasserkraft bleibt die zweitwichtigste erneuerbare Energiequelle mit einem Anteil von 8,8% an der Stromerzeugung im Jahr 2023. Biomasse und erneuerbare Abfälle tragen 3,6% bei, während die Windenergie immer noch nur 1,1% der Stromerzeugung ausmacht.

Die Entwicklung der erneuerbaren Energien in Japan steht vor mehreren spezifischen Herausforderungen. Der Mangel an verfügbarem Raum in dem dicht besiedelten Land schränkt die Errichtung großer Solarkraftwerke oder Onshore-Windparks ein. Um diese Einschränkung zu überwinden, entwickelt Japan innovative Lösungen wie schwimmende Solarkraftwerke auf Seen und schwimmende Offshore-Windkraftanlagen.

Die Trennung des Netzes in zwei Zonen mit unterschiedlichen Frequenzen und die begrenzten Verbindungskapazitäten erschweren ebenfalls die Integration erneuerbarer Energien im großen Maßstab. Intermittierende Energien wie Solar- und Windenergie erfordern gut vernetzte Netze, um Angebot und Nachfrage in großen geografischen Gebieten auszugleichen.

Zukunftsperspektiven für den japanischen Stromsektor

Japan hat eine ehrgeizige Energiestrategie für die nächsten Jahrzehnte festgelegt, mit dem Ziel, bis 2050 CO2-neutral zu werden. In ihrem Energieplan für 2030 strebt die japanische Regierung einen Strommix an, der aus 20-22 % Kernenergie, 22-24 % erneuerbaren Energien und etwa 56 % fossilen Brennstoffen (hauptsächlich Gas und Kohle) besteht.

Bei der Kernenergie hat sich das Land für einen vorsichtigen Ansatz entschieden, bei dem die Kraftwerke schrittweise wieder in Betrieb genommen werden, nachdem sie den neuen strengen Sicherheitsstandards entsprechen, die von der nach Fukushima eingerichteten Atomaufsichtsbehörde (NRA) festgelegt wurden. Von den 33 theoretisch betriebsfähigen Reaktoren erhielten 17 grünes Licht von der NRA, aber nur 10 waren 2023 tatsächlich in Betrieb, was hauptsächlich auf lokale Widerstände zurückzuführen ist.

Im Februar 2024 passte die Regierung ihre Klimaziele an und strebt nun bis 2035 eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 60% im Vergleich zu 2013 an. Um dies zu erreichen, möchte sie bis 2040 20 % des Stroms im Land durch Kernenergie erzeugen (derzeit 9 %) und den Anteil der erneuerbaren Energien auf 40-50 % steigern (derzeit 22,9 %).

Auch Wasserstoff soll eine zentrale Rolle in der japanischen Energiewende spielen. Japan war eines der ersten Länder, das eine nationale Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht hat, und bekräftigte bereits 2017 seine Absicht, die erste "Wasserstoffgesellschaft" der Welt zu werden. Zu den Zielen gehören 800.000 Brennstoffzellenfahrzeuge, die bis 2030 auf den Straßen unterwegs sind, mehr als 5 Millionen Brennstoffzellen in Wohngebäuden und die Nutzung von Wasserstoff zur Stromerzeugung in großem Maßstab.

Um diese Übergänge zu erleichtern, muss Japan mehrere strukturelle Herausforderungen bewältigen, darunter die Verbesserung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Regionen des Landes, die Entwicklung von Speicherlösungen zum Ausgleich der intermittierenden Nutzung erneuerbarer Energien und die Modernisierung seiner Infrastruktur mit intelligenten Netzen. Wenn Sie eine Reise nach Japan planen, vergessen Sie nicht, die notwendigen Adapter mitzunehmen, und denken Sie daran, dies vor Ihrer Abreise zu überprüfen, damit Sie Ihren Aufenthalt ohne elektrische Sorgen genießen können. Eine französische Mehrfachsteckdose mit einem einzigen Adapter kann eine praktische Lösung sein, um mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen.